儿童文学应该怎样面对和处理“禁忌”书写?

最近的一系列相关事件让我和几位儿童文学从业者朋友(他们中有研究者也有创作者、出版者,做过孩子们的老师,大多数也为人父母)心里颇为沉重。先是由真实生活中的一个残酷案例发端,接着人们开始讨论孩子阅读的书籍中是否有着“越线”的“自杀书写”。有母婴号呼吁“监管”,然而全文没有明写“监管”应由哪些人员和机构主持把握,是由学院文学研究/批评者们或是国家相关部门或是指飞天面条协会组织给出大致的衡量标准,读者不得而知。

这篇文章想谈一谈我们应该怎样面对和处理儿童文学中的自杀书写(或者说“禁忌”书写)。开门见山地说,我不认为有儿童文学必须回避之题,关键全在于作者怎样呈现。假如呈现得不好,所有读者理应有质疑、批评的权利,但对于监管力量的呼吁应当慎重。笔者想从儿童文学创作本身和“真正的要害在文学之外”两方面来全面整理探讨这个问题。

儿童文学及其禁忌写作

我想,不论“监督”以何者为主导,可以肯定的是,对童年文化和儿童文学的学理研究成果都必然成为判断的重要参照依据。

然而就笔者所知,目前国内专题探讨儿童文学创作内“禁忌主题”(如自杀、性欲、暴力等)的研究十分少见。甚至即使在儿童文学与文化研究已经相对成熟的国家,“死亡”这一命题所获得的关注也远低于儿童情欲或暴力现象,遑论其中的儿童自戕行为。研究的滞后一定程度上照映的正是创作的匮乏。要知道,20世纪初期死亡主题才开始通过动物形象进入世界儿童文学,之后老人的死亡得以被呈现,而一项调查发现,90%关于死亡的儿童书籍都是在1970年之后出版的。这样看来,似乎我们整个人类文明在面对、阐释特别是向下一代讲述 “死亡”这一人人都要经历的终点以及事实上大量存在的儿童自杀现象时,心照不宣地选择了讳莫如深的姿态。

这首先当然和自杀本身涉及的伦理争议有关。人们对自杀的恐惧和厌恶大致有两类哲学基点,其一是自杀意味着个体的行为准则与普遍的自然法则将发生矛盾,儒家文化下我们常常听到的关于自杀者对其重要他人的所负“责任”的质询(比如“你自杀怎么对得起父母”)可以看作是这一条的延伸问题;其二也是笔者个人认为更有分量的理由,即死亡本身的特殊性决定了自杀不同于其他任何一种“自由选择”。死亡是不可逆的,一旦此刻选择结束生命,将再无反悔和重新选择的机会,凭今日之我将未来之我的一切可能性(特别是“生”的欲望)就此断绝关闭,是不公平的。

但多数人也不会不承认,我们对自杀者常常是抱有许多同情和悲悯的。尤其当我们发现该行为中包含的不止是绝望和阴郁,还有不甘和拒斥时。涂尔干《自杀论》的结论部分告诉读者,自杀行为也总是会体现一个社会所认可的某些高贵的德性。也就是说,人们承认世界上有比生命更重要的美德存在,否则这个社会大约也会止步不前。

既然我们对自杀行为本身的态度并不僵硬封闭,那么何以对这次被发掘出来的几个儿童文学作品反应激烈呢?我想,问题并不在书写自杀行为上,而在于“怎样写”。“死生亦大矣”,人们不愿意看到生死攸关的命题被作者用一种轻佻的态度随便写来。

我们对自杀的正向态度是建立在对沉重而崇高的价值的认同基础上的,而在杨红樱的漫画里,两个主人公仿佛说吃饭睡觉等日常重复性琐事那样笑着蹦着讨论各种自杀方式,在视觉画面的辅助下尤为扎眼。退一步说,以文学对日常逻辑的尊重而言,即使是我们做孩子时与朋友说起类似话题,难道会是这种欢笑雀跃的飞翔姿态吗?假如一个孩子真因为不堪课业重负自戕,我们面对的难道不是一个由童书提出的需要严肃对待的社会议题,反而要以恶搞的方式去嘲笑那个孩子上吊的丑态吗?“滑稽”是一种有力量的文学修辞,但有良心的文学往往将其用在小人物对权力上位者的嘲讽里以撬动对方的话语权力,解构上位者声音的合法性,而不是搁到受害者身上,成为其消解自我意志的工具(如果我们承认“自杀”在此处代表的是成长主体隐隐萌动的对“不合作”的表达)。正如《意外抽得幸运签》《马克的完美计划》,在这两部“自杀”主题的儿童文学里,前者的幽默自嘲和后者从始至终的悲戚最终通向的都是对生命价值的认可。而《淘气包马小跳》《装在口袋里的爸爸》《超时空小子》等作品显然没有认真对待“死亡”一词的内涵,那些我们希望孩子在生命初期就能够有所了解的基础内涵——“知死”是为了“知生”。

《意外抽得幸运签》

在后两部作品里,轻佻的不是叙述语气而是想象和情节编织的手法——撑起手绢就能平安降落、跳楼竟然完成穿越遇见伯乐,这样的故事情节在想象力上乏善可陈、显得随便而无设计匠心,读者没有阅读欣快感,而是“哦,勉强也行吧”的姑且观望式的接纳,而这“姑且”的别扭感部分就来自于作者对自杀行为的轻浮态度。希利斯·米勒在《文学死了吗?》中提到,阅读文学是读者和作者签订信任契约,当文内逻辑的随便和荒唐程度超过了读者的接受范围时,契约就无法继续,作品的世界就产生了裂隙。好的文学作品确实是一只尽可能少裂隙的“精致的瓮”。作家亨利·詹姆斯更是曾经毫不留情地说,作品人物真正“伟大起来”是从作家不要求读者凭空相信他们那一刻开始的。因为“作家是骗子,骗子最不会做的事,就是直接要人凭空相信他……而是要通过操纵各种精巧微妙的言语行为,让读者自然而然地搁置怀疑”。而将自杀这样的事件与承接不住其分量的下文情节随便地连接起来,会让读者产生断裂和“交代空缺”感,实质上是不够高明或者懒惰的作者利用自身特权为故事推进保驾护航而已,这种作者对自身绝对权力的强化和滥用不一定所有读者都能明确意识到,但那种微妙的别扭生硬感可能是很多人都能隐隐察觉到的。

可以说,归根到底不是不能写自杀、也不是不能以幽默笔法写自杀(当然这对作者是更大的挑战),而是即使撇除道德考量,这些作品也写得并不好的问题。

而另一方面,从文学的社会功能角度来说,担心这种对“禁忌”书写的轻佻态度会影响孩子有没有道理呢?空口论辩不如实证研究更有说服力。

当然,这样的实验并不好做,尤其是长期观察跟踪对照更可能涉嫌违背社会研究伦理,但我们可以试着参考一些正向研究。首先,“行为可以从榜样中学习”这一朴素观念确实是有社会学研究支持的。其次,欧美一些国家对将死亡主题的书籍当作“阅读疗法”的工具已经有了一定的经验,这些阅读往往用于帮助孩子理解生命/死亡,疏导安抚丧亲儿童,他们甚至有专门的“悲伤阅读疗愈小组”和专业辅导员。不少实验研究证明阅读和回应文学作品确实是处理创伤性事件的有效方法,辅导员使用阅读疗法可以让孩子与故事元素建立联系,反过来处理自己的复杂情绪。同样,也有实验证明当父母的悲伤或父母对如何与孩子交谈的不确定性阻碍了交流时,孩子的误解和恐惧可能会加剧。因此,准备与孩子开放交流的资源是很重要的。这些资源包括故事书和图画书,它们旨在帮助儿童准备或应对死亡,并以适合发展的方式理解死亡。“伤痛咨询师”和社区“悲伤小组”使用并推荐它们。这些书还可以教育儿童有关生死和文化悼念仪式的基本事实——要知道,理解“死亡”并不止理解生物性事实而已。

在当下这样的信息社会里,要完全禁止孩子接触、搜索各类信息是几无可能的。在儿童不断接触死亡相关经验的同时,他们也被迫发展和寻找自己的经验。很多次这样的搜索都留下了影响他们生活的不健康的态度。已有的文献研究证实了媒体和社会对儿童的重大影响。

同样,对照实验告诉我们,“怎样讲”故事很重要。怀特·埃尔森和巴莱特的一项研究考察了在讲述一个故事的两个不同版本(童话改编和新闻报道)之后,听故事的孩子对死亡的主观感知。结果表明,儿童对死亡的理解与所呈现的不同故事没有相关性,但讲故事的方式影响“儿童对死亡原因的看法”。童话组的孩子对死亡有更多细节叙述、能指出死亡事件的因果联系和不可逆转性、更侧重情感表述,常用幽默和玩笑来表达死亡的不可避免性,而媒体组孩子的表述则更显得有逻辑性和淡漠[]。

这些研究都表明在有条件的情况下,孩子通过阅读卓越的文学书籍来了解“禁忌”是更值得被鼓励的做法。

值得推荐给孩子的文学

关键是,什么样的文学是更值得推荐给孩子的?

首先,越是卓越的文学作品,越是要求人们在阅读的生物反应快感和自我克制之间取得平衡——好作品追求隐喻的多层性和新颖性(虽然它们的语言可能看上去很简单,比如《当世界年纪还小的时候》),鼓励读者发展出更复杂的理解和回应,读者能因此从中获得多样化的满足,而不是止步于快节奏、单一可能性的结论直白地、不证自明地得出。反过来去看上文的畅销书,那些关于自杀的观点、语句和情节推进,这些快速叙述、随便得出结论和结果的方式不利于儿童反思文本结论的合理性,不利于他们更深入、全面地思考生活现象。

《当世界年纪还小的时候》

其次,好的文学精通一种魔法,不是让人觉得它反映了现实,而是让虚构的世界入侵现实,是通过其文字叙述让人不由自主地相信这个故事(哪怕它再荒唐,比如有个小职员一早醒来发现自己变成了甲虫)即使真的发生在当下此刻世界的某个角落里也仿佛是可能的。也就是,它会改变读者认知世界的方式,特别是改变你对“现实”和“虚构”二者界线的原有认知,你可能因此不时会疑惑并反思何者为“真实/虚构世界”。举个例子,快速回答下面这个问题:开膛手杰克和贝克街221b福尔摩斯的住处哪个是虚构的,或者都是虚构的?

最后,不论是为儿童,还是为文学,我们都必须面对一个有些“功利”的问题:如果有可能,你愿不愿意去设想一个更有希望的世界,特别是希望你的孩子、我们这个族群的未来能够生活在这样一个世界中?如果回答是肯定的,那么诚如亨利·詹姆斯所说:“有一些体面事,以全体的自尊的名义,我们必须认为是理所当然的。有一种基本的思想荣誉,为了文明的利益,我们是必须至少要假装具备的。”

这个答案意味着,我们应该尽量选择激励孩子建立“自我”意识而不是妥协于世故之道的书籍,哪怕你暂时觉得它可能有争议,至少在同等条件下优先选择它;你可能还需要了解一些专业人士的见解,以帮助你回答质问的声音,而不满足于“难道孩子不够聪明不能自己处理这些事情?”以及,在国内学者尚未制作提供类似的阅读指导手册之前,你还可以借助一些机构网站提供的指南手册试着检验维护或控诉两方的言论和他们提到的作家是否“真金不怕火炼”,比如美国英语教师委员会制作的《学生阅读权》(The Student’s Right to Read)小册子,加拿大的自由阅读周小册子When the Censor Comes(你可以在www.freedomtoread.ca/ cemsor.htm上找到)。

其实,中国曾有过优秀的儿童文学自杀题材的作品,我愿意分出一些文字来聊一聊它——陈丹燕的日记体小说《女中学生之死》。女主人公宁歌对学校教育系统将其视为“流水线产品”而不予人格尊重深感不满,且其无法从母亲和朋友处得到有效的支持,终于在学校蛮横武断地判定其“早恋”并侵犯其隐私权后,选择从高楼上跃下结束生命。我不止一次地想,假如我将来有了孩子,在我的“国内作家作品推荐书单”上,一定会有这部作品。因为它讲的是一个在东亚文明下生长起来的普通人皆能懂得的故事,一个普通学生的故事。更难得的是,它是民间童话体系之外的一个“属于我们自己的故事”,我想要孩子们知道几十年前的学生曾经有过怎样的校园和家庭生活,两代学生的困扰竟如此相似,而那些孩子们又是怎样思考自己的生活和世界的。这部作品的第一页上写了女记者看到的宁歌房间里遗留下来的书籍,作者是这样一些名字——陀思妥耶夫斯基、安徒生、德莱塞、毛姆……女主人公的摘抄本上引用了莱辛的短文。要能“写得动”这样一个读过《死屋手记》的女孩,可想而知首先作者必得有基本的文学学养。此外,陈丹燕和当时上海《青年报》的记者钟雪燕为了获得第一手材料,到宁歌的原型、女中学生施骊家里翻了许久找到她的日记。钟雪燕抄了满满40页的日记内容,而陈丹燕更是连夜将日记一篇篇录音——第二天施骊的母亲就将这本遗留的日记要了回去[]。无须详谈作品的特殊的叙述话语和结构方式,单从写作的准备工作而言,就不是流水线畅销书作家可望其项背的了。顺带一提,钟雪燕后来为此撰写的通讯《爱的呼唤》在当年引起了巨大的社会反响,它提醒人们应直面青春期情欲的真实存在以及少年独立人格所获尊重的不足。这篇报道获得了1986年度“上海好新闻奖”一等奖亦是社会认同的明证。笔者过去翻阅期刊文献时亦发现1986~2005年期间《少年文艺》与《儿童文学》上“早恋文学”题材在小说文体中占到了多数比例,而后这一现象随着社会对青春期情欲认知的成熟化和普及化而自然而然地走入了历史的尘埃。这样自信的“探讨和批评”比之一刀切下架如何呢?

另一部值得一提的作品是殷健灵的《纸人》,以一个“早熟”的女孩秋子为全文隐线,虚幻的秋子之魂唤起成年女主人公对过往成长的记忆。随着文本的铺开读者才知道秋子因为家庭和恋爱问题得不到有效疏导,后又未婚怀孕,重压之下跳楼自杀——这成为主人公的心结,直到她成长为“青春热线”的主持人、叙述者“我”完成了整个故事的写作,并用科学的性知识帮幻影秋子化解了自慰羞耻、解开了其对幼年被性侵经历的心结(发现了吗,这是四个“禁忌”撞到一起的作品),秋子的幻影才终于离去。虽然在艺术成熟度上不及《女中学生之死》,但其书写“禁区”的勇气、作者的社会责任意识和对孩子的殷殷关爱却也是时下作品中十分稀缺的。

结合《儿童文学》《少年文艺》等影响较大的儿童文学杂志发表的情况看,我们的儿童文学书及自杀题材时,往往集中于两大命题:学生个性与僵化、发展迟缓的教育体系的矛盾,以及青春期性发育和恋爱行为带来的无处倾诉、求助的困扰,也就是说,对其他自杀原因的关注较为匮乏。同时,对自杀者性别的呈现亦有偏好,对男孩的心理困境关注不足。再者,近二十年再也没有出现过像上述两部那样较有分量的“问题意识”作品。如果有人说杨红樱的作品虽然粗糙但反映了真实的校园生活,那么笔者认为这种“真实”也是讨巧而肤浅的,这些烦恼是精心筛选的过眼云烟式的的烦恼,如果这些浮皮潦草的、部分的“真实”就可以垄断对“真实”的最终解释权,并占据国产童书市场的巨大份额,那么关于童年的另一部分真实、特别是那些严肃认真而勇敢的“禁忌写作”何以自处呢?他们不“真实”吗?从长远的精神滋养而言,不是这些作品更能进入孩子的生命深层,成为他们日后抵御人生路上霜雪风暴的有力支柱吗?

文学之外的“门道”和独立批评的缺失

不过,通常当“文学问题”发酵酝酿到引起大范围的社会热议时,问题的真正要害总是在文学之外,那么我们最后就来谈谈这个“要害”。

这些年来,家长们对儿童阅读的关注可以说是前所未有,书评、导读、线上直播荐书,国内的儿童文学市场持续火热,但关于优秀的图画书、儿童小说如何有利于孩子成长的好听话我们听了太多,反思和批评相对却太少。批评文字大多是母婴公众号在写,这些文章又往往“语不惊人死不休”。从根源上说,它们提出的问题正是热火朝天的市场从未直面的购书者关于“儿童到底是什么”“儿童文学到底边界有多宽”这样的困惑。困惑得不到解决,疑惧的种子就已经埋下,一旦其中一些文本刺激了大众的朴素直感,母婴号以“疾言声讨”的方式质问儿童文学的从业者并得到许多共鸣便是再正常不过的事了。

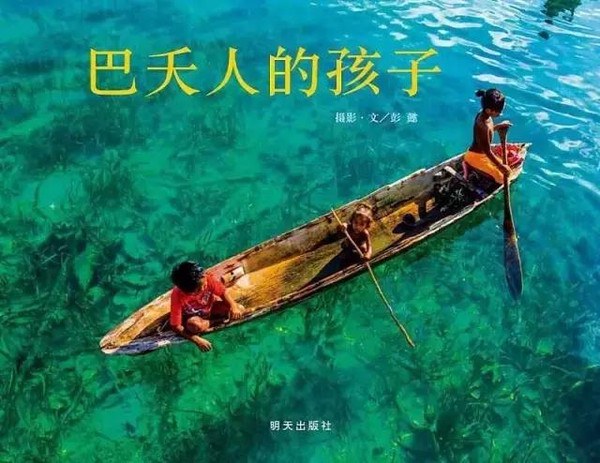

但这中间的声音泥沙俱下,譬如表述含糊地呼吁“监管”却不写清呼吁哪些人来组成“监管”的队伍。如果是呼吁商家下架,那么从这两天的后续来看,已经实现了——一份出处目前难以考查的“排雷书单”列出书目(每本书只用一两句解释了该书有何不妥,最荒唐的是其中对《巴夭人的孩子》一本,博主只是说自己可能是没有欣赏水平看不懂便把作品列了进去),然而书店不假思索按照这份书目全盘下架,这样的一刀切,且不论殃及池鱼,也是不可持续的,只能是冒出一波打一波,而且没有一个好把握且相对稳定的衡量依据,家长和老师们只能持续迷惑,最后便是哪边声音大哪边是赢家。我能确定的是,“阅读保卫战”用这样的打法,最后输的一是文学、二是孩子。

《巴夭人的孩子》

我们其实都清楚,光靠市场自发自觉地淘汰劣币是不可能的,市场永远以逐利为第一原则。那么靠作家自觉如何?目前在童书畅销市场上大家耳熟能详(也是在前几波批评质疑中被列出来)的几位作家,获得的国家投资款项多、出版资源极多,从一些“国际出版工程”的组织多语种翻译出版、安排国际专家对谈和专门审校、奖项参评、书店及书展推广,到各种省市以及跨省级别的图书馆活动、各学校组织的暑期书目活动(往往需要学生写读后感、做手抄报等等,这种重量级的入校签售真像他们回应辩解的那样,家长和孩子真有自由择书的权利吗?),再到媒体平台资源等等。这些“垄断作家”中有的有着语文教材主编的身份,有的是省作协副主席,只要作家获得某些特别的大奖,发行就会加印作品;另外,很多读者不知道的是,对于出版社而言,获奖也可以完成实际的加分任务;在“做书”公号今年6月10日推出的文章里,作者更是直接质问“在自己主编的教材中推荐自己的作品,是否有以权谋私之嫌。作为市场的‘指挥棒’,所谓的‘阅读工程’‘必读书目’‘指定版本’中间又存在着多少寻租的空间?”该文章引用开卷数据报告《中国教辅图书市场的20年》的结论,即“课外延伸阅读栏目”的设置在孩子的阅读选择中起到了重要的导向作用,推荐书目在实体书店和网店都有不错的表现,甚至成为图书市场惟一的“亮点”。

那么哪些书哪些作者会成为受益者呢?指望垄断者检视自身是不现实的,如果轻易就能得到更好的扶持,那么即使不考虑人情因素,出版社出于逐利动机会作何选择是一目了然的。

很显然,最该发出批评之声的人缺席了。我们需要独立且专业的批评者和愿意为这些批评者提供发声平台的媒体。

我们的专家学者不该只是坐在书斋里发论文,或更有甚者与“劣币们”形成利益联盟——批评和研究者应有一些社会担当,更何况儿童文学的社会功能属性更大于其他文类,我们从事的实在是与“未来”息息相关的事业,我们最终要面对的,是“孩子的眼睛”。

作为权威文学机构的阅读审定者,我的同行们拥有最系统的学科理论知识,知道今天发生在国内的阅读风波在国外曾经引起过怎样的讨论,而他们又有哪些思考的成果和社会层面的操作实践可资借鉴;儿童文学学者相较其他学科而言更有常年奔波在第一线接触各种儿童、学校和家长的优势,我的同行中更有不少自己也投身创作以实践检验理论所学,本是最应也最能在类似事件中发出有影响力、有说服力的声音,从而帮助家长和老师们从一遍遍的撞迷宫南墙中走出来的人。

为什么说是一遍遍地撞南墙走迷宫呢?因为每一次类似的震荡都会把从前引起过轩然大波的话题重新带出来,比如这次自杀书写的讨论,读者们就很自然地将从前童书中“色情”“暴力”的叙事重新翻出来。这本身就说明这些问题从来没有在母婴公众号的高声谴责与之后“孩子哪有这样脆弱”碎片式反对意见的错时论辩中得到解决,而是滚雪球一样越积越多,无限循环。家长们以前无所适从的现在依然无所适从或者更加茫然,而难以在这样的阅读争论中真正获得进益,学到使自己心里有底的辨识和导读策略。如果专业学者们能为大众撰写明白晓畅的阅读指南、参考手册,以专业知识帮助困惑的家长和老师们厘清一些儿童文学的基本理念、写作及阅读的法则,能将国内外儿童文学界对禁忌写作等问题已有的探讨介绍给大众,相信这样的“原地踏步”魔咒至少破解有望。

借用一位朋友的话,让我们一起做“为儿童的批评,为文学的批评,为人生的批评”,我再加一句,“为民众的批评”。

说实话,这些批评尤其是该为那些中层及以下的家庭提供的,为那些自身文化程度有歉、咨询渠道和选择接触较少的父母群体提供的“公共性质”的服务,他们恰恰是最需要远处的引导建议的人。于培养孩子一事上,我们这些广义上的教育者,应该为推进公平而努力,不能眼睁睁地看着各阶层的分野壁垒因为知识和信息资源的缘故越来越显著。

总之,儿童文学从业者应不断更新自我、提高审美辨识能力,更多一份责任意识,从写作者、批评者、出版者、教育者等多个维度共同努力,争取通过市场的自然淘汰促进良币替换劣币,让文学的问题回归文学。(事实上今次商家的下架如此迅速难道真是因为出版社重视读者意见吗?)行业生态需要每一个相关从业者悉心维护。

孩子的未来尤是。